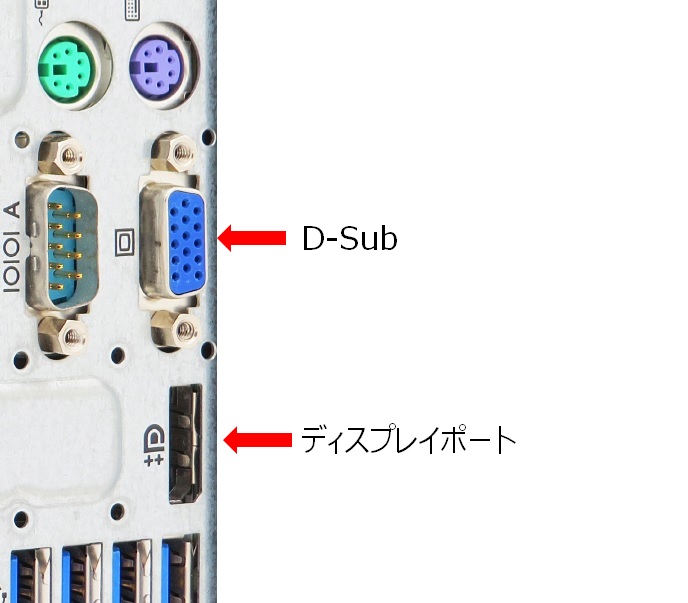

D-Sub

以前は「D-Sub」と呼ばれる青いコードでモニターとつないでいました。

↓こういう形のもの。いちいちネジを回すのが面倒でした。。

|

価格:398円 |

D-Subはアナログ接続になります。

D-subというのは、「D型のsubminature」を略した用語。subminatureとは「超小型の」という意味。なんと1952年に米国の企業が開発したものというから、歴史の深さを感じます。当初は軍事・航空宇宙市場で使われていたそうです。

ディスプレイポート(DisplayPort)

![]() 今回、4Kテレビとつなぐために利用したのは、ディスプレイポート。デジタル接続です。

今回、4Kテレビとつなぐために利用したのは、ディスプレイポート。デジタル接続です。

1本のケーブルで映像、音声等をデジタル信号で送ることが可能で、高い解像度に対応しています。

パソコンモニターにはディスプレイポートが付いていることが多いですが、一般のテレビにはほとんど付いていません。

「ハイスピード」や「プレミアハイスピード」といったバージョンが存在するすそうです。

また、「シングルモード」と「デュアルモード」といった出力モードもあるそうです。

デュアルモードに対応しているポートのマークには++が付いていて、HDMI信号も発信します。

HP Compaq Elite 8300

私が使用しているデスクトップPCの「HP Compaq Elite 8300」は10年以上前に発売されたPCですが、こんなに前からディスプレイポートが付いていたとは気が付きませんでした。

いつの間に?ということで少し調べてみました。

詳しくはWikipediaを読んでみて・・。

なるほどー。確かに、D-subと並行してDVI(Digital Visual Interface)もありました。この後継としてディスプレイポートが開発されたのですね。

DVI↓

ビジネスPCではディスプレイポートが採用されるのが主流のようです。

DELL OptiPlex9020

私が使用しているもう一台のPCは「DELL OptiPlex9020」で、8年くらい前に発売されたビジネスPCですが、ディスプレイポートは2つ付いていました。かなり前から主流になっていたのですね。

また、ディスプレイポートは、HDMIやDVIでは想定していなかった超高解像度での利用を視野に入れて開発されているようです。

音声信号も伝送可能ですが、オプションのため機器によって対応は異なるようです。

Elite 8300やOptiPlex9020のディスプレイポートから4kテレビのHDMIにつないでいますが、YouTubeの音声はちゃんと4kテレビから出ています。

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)

HDMIは、ノートPCやテレビなどにかなり前から使われています。

映像や音声などを1本のケーブルにまとめてデジタル信号で送ることができます。

2006年にソニーがプレステ3に映像出力端子として採用した以降、テレビ等に採用され一般的に認知されたそうです。

Let’sNote CF-S9

私が使用しているノートPCの「Let’sNote CF-S9」は、10年以上前(2010年から)に発売されたPCですが、D-Subに加えHDMIポートが付いています。4K出力は当然ながらできませんが・・

dynabook B65/ER

もう一台使用しているノートPCは最近のもので、「dynabook B65/ER」ですが、CF-S9と同様にHDMIとD-Subが付いていて、10年以上前と変わらない構成です。

ただし、B65/ERは「HDMI 4K出力」に対応していて、4KテレビにハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能となっています。進化しているようです。

Hisense 43U7F

私が購入した4Kテレビ「Hisense 43U7F」には4つのHDMIポートが付いています。

このうち2つのHDMIポートを使ってPCとつないでいます。

「HDMI入力1」だけは、ARC(Audio Return Channel)に対応していて、対応のAVアンプやオーディオ機器を接続するとデジタル音声を出力することができます。

最近のPCのポートの状況

最新のデスクトップPCのポートはどうなっているのでしょう?

HPのビジネスPC「ProDesk」を見てみましょう。

ディスプレイポートが2つにHDMIも1つ付いています。D-Subは付いていません。

HPの一般向けPCにはHDMIが1つだけでディスプレイポートは付いていません。こちらにはD-Subがまだ付いています。

Dellはどうでしょう。

Dellのビジネス用PC「OptiPlex」を見てみると、ディスプレイポートが2つのみです。D-Subは付いていません。

Dellの一般向けPC「Vostro」にはHDMIが1つだけでディスプレイポートは付いていません。D-Subは付いています。HPの一般向けPCと同様ですね。

各社↓ざっとこんな感じ。

D-Subを無くしているメーカーも出てきています。D-Subは減少傾向にあるようです。

ノートPCは、HDMIのみが多いですが、中にはHDMIに加え「miniDisplayPort」が付いているPCもありました。

ワイヤレスディスプレイ

「Microsoft Wireless Display Adapter 」というものをご存知でしょうか。

これがとっても便利なんです。

簡単にワイヤレスでノートパソコンからディスプレイに投影することができます。

このアダプターは、片方がHDMIの端子でもう片方がUSBの端子となっています。

4Kテレビに映す場合、4Kテレビ側のHDMIポートとUSBポートに接続します。

USBは電源をとるためだけに接続するものです。

Wi-Fi通信ができるノートPC等の端末で接続することができます。

Miracast(ミラキャスト)という技術を使って無線で接続します。

「ワイヤレスHDMI」と呼ばれることもあるそうです。

会議室の大画面モニターにこれを付けておくと、ノートPCを持ち込んだ人が簡単に無線で投影することができるようになります。ノートPCにケーブルを接続したり、外して別の人に接続し直したりする作業がなくなります。

会議室でテレビ会議をするときに大画面に投影する際にも利用できます。

ぜひお試しを!

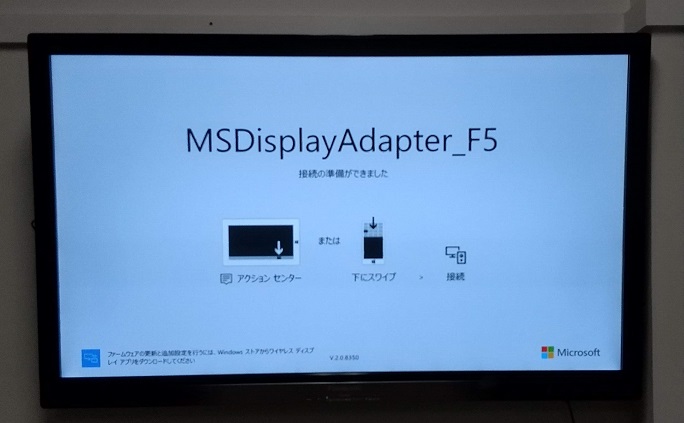

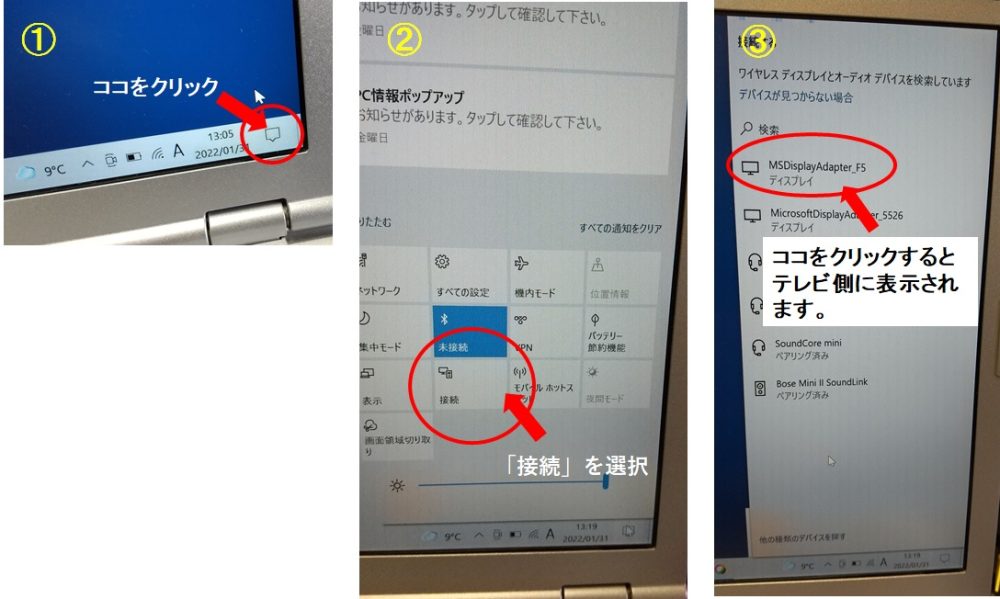

接続方法

テレビに「Microsoft Wireless Display Adapter 」を取り付けると、このような状態になります。↓

次に、パソコン側で次のようにすると簡単に接続することができます。

ケーブル

私が使っているPCにはディスプレイポートしかデジタル出力がなく、4Kテレビ側にはHDMIポートしか入力がありません。

ディスプレイポートからHDMIに変換する必要が出てきます。

たまたま手元にあった変換ケーブル:

【3D/4K出力対応】4K@30Hz* 1080Pまでの解像度(3840×2160 @ 30hz、2560×1600,2560×1440,1920×1200,1080pなど)と3Dに対応するマルチ・アプリケーションをサポートします。 音声出力にも対応しています。

4Kテレビ用に購入した変換ケーブル:

結局以下の状態で使用しています。

HP Elite 8300 :エレコムのケーブルを使用 ⇒ WQHD(2560×1440)@60Hz表示

DELL OptiPlex9020:Syncwireのケーブルを使用 ⇒ 4K(3840×2160)@30Hz表示

この状態で私の使用状況では特に支障はないため、このまま使用し続けています。

DELLのほうは、内蔵グラフィックスでも設定次第では60Hzまでもっていけそうなのですが、時間がなくてできていません。

Webで調べると、変換ケーブルや変換コネクタは相性や粗悪品もあるなど、接続に苦労されている方がいるようです。

私の場合でも、HPにSyncwireのケーブルを繋げると1920×1080の解像度しかでません。Dellにエレコムのケーブルを繋げると画面が映らなくなります。

ケーブル選び

結局ケーブルはどうやって選べばいいの?

ケーブルを選ぶ際には商品の説明をよく読む必要があるね。ぱっと見4K対応となっていても30Hzのものもあるんだ。

値段も様々なのでどれを選んでよいのかわからなくなるね。

利用環境によっても相性が合わないケースもあるみたいだ。

最終的には実際に繋げてみるしかない、というのが正直なところかな。

コメント